【開催報告】

みんなで考えよう

子どもとの距離感と関わり方

日時:6月26日(水)10:00~12:00

場所:平和らくらくプラザ セミナー室

参加者:55名

講師:原京子氏(こどもフォーラム代表)

山田りか氏(愛西市永和児童館館長)

【今回の研修会の目的】

会員さんから「子どもとの関わり方を知りたい」という声を受けて、

子どもが犯罪に巻き込まれないために、他人との距離の取り方をどう身につけるか、

また子どもの自立や人権を尊重する距離の取り方について学びました。

実際に子どもたちと接する児童館職員から具体的な事例を元に対応を考え合い、

支援者としての関わり方を考えます。

◆まずは昨年から学んでいる「子どもの権利」のおさらいから。

子どもの権利とは、子どもが成長・発達する権利です。

・生きる権利

・育つ権利

・守られる権利

・参加する権利

子どもは守られる存在であり、権利の主体者でもある。

とくに児童期は発達の権利を保障したい。

◆児童期の発達過程も学びました。、

係りや当番といった役割を担う中で成長を感じ、大人に見守られることで努力し、

達成し、自信を深めて行く低学年の時期から

言語表現や思考の変化と葛藤の発達途上にある「9歳の壁」

さらなる知識の広がりと大人からの自立、仲間との秘密の世界を共有する思春期

へと児童期の心と体の成長は大きな変化があります。

私たちは地域の大人として、

お金をもらってサービスを提供するという姿勢でなく、

地域の子どもを育てるという視点で、

どう関わっていくといいのでしょうか。

そこで大切なのが「距離感」です。

一人ひとりの子どもを尊重し、一人ひとりが安心して生きる。

その子自身が心と体を守るための「境界線」を引くことができれば、

権利を侵害されそうになった時に「イヤ」と行って自分を守ることができる。

また「境界線」を知れば、相手の人権も侵害しない。

お互いに尊重しあう境界線が距離感なのです。

例えば、サポートでは、おむつ替えの時も、「おむつ換えるね~」と

子どもに声をかけ、勝手に相手の境界に入らないなど。

距離感については「CIRCLES(サークルズ)」というプログラムの紹介がありました。

「私」を中心とした人間関係の距離について視覚化されており、

何でも話せる家族の存在から、親戚、友達、知人、顔見知り、他人等々の距離が分かりやすく考えられるようになっています。

(人間関係と距離は時間とともに変化する!)

サークルズのことは、機会を設けてもっと深く学びたいと感じました。

そして、子どもとの具体的な関わりを永和児童館の事例で一緒に考えてみました。

子どもBが、「友達(子どもA)から水鉄砲で水をかけられた」と指導員のところにやって来ました。さあ、あなたならどう答えますか?

①「そんなのたいしたことないよ。大丈夫、大丈夫。」

②「あなたもかけたんじゃない?」

③「そう、かけられてイヤだったね」

研修会の時は③と答えたグループが多かったです。

実は、この一件、子どもたちの間でこんなやりとりがあったそうです。

子どもA「かけるぞ~!」

子どもB「かけたら大人に言ったる」

で、かけられちゃいました。

もちろん、Bさんは、お水をかけられたくなくて「大人に言う」と言ったんです。

ところがAさんからすれば、大人に言いつけられることは平気だったんですね。

指導員さんは、Bさんに「かけられたくなかったら、イヤって言うとよかったね」と話したら、納得して戻って行ったそうです。

出来事の背景にも気づく・・なるほど。

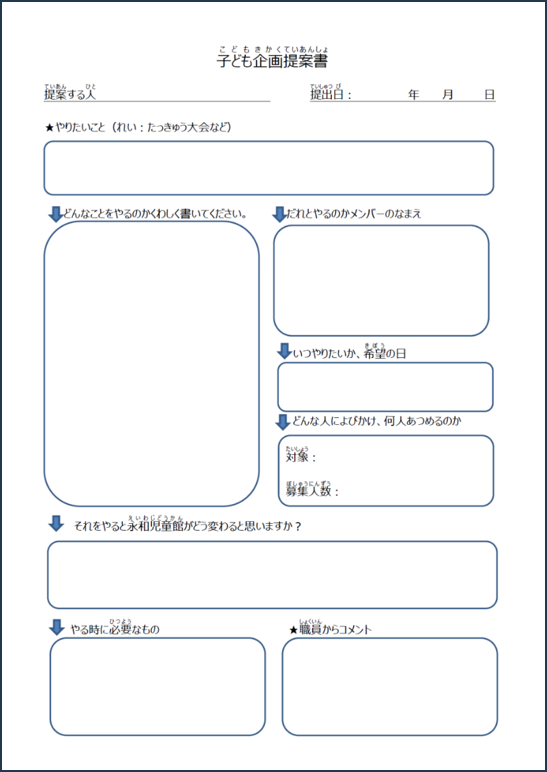

また永和児童館では、「子ども企画」「子ども会議」の取り組みが旺盛で、

子どもたちがやりたいことをやれるようになるために、

考え、行動し、時には人も巻き込みながら、達成しています。

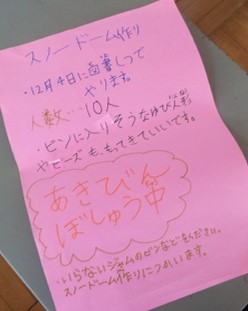

スノードームづくりには、何が必要?

どうしたら集められる?チラシで空き瓶を大募集!

他にも、カードゲームを児童館でやれるように企画したり、

集会室でオルガンを弾けるよう、子どもたちがルールを作ったそうです。

ついつい、大人は色々と横やりを入れたくなりがちですが、

子どもたちには解決する力があるんですね。

大人にとっては、忍耐?・・かもしれませんが

子どもたちのキラキラした顔が思い浮かびませんか?

大人の声のかけ方で、子どもたちが自発的に変わっていく。

そんなことを学ぶことができました。

【参加者の感想】

・子どもには解決する力がある。子どもの持つ力を信じて、子どもが自分たちで解決できるよう導くことが大切だということが分かった。

・「大人に言えばなんとかなる」ではなく、自分で考え、相手の意見も聞けるような声かけをしていきたい。

・つい手を出して子どもの主体性を阻んでいたんだと思った。信用して任せることをしていきたい。

・ただサポートをするだけでなく、地域の一員として子どもを育てるという意識を持ってサポートしていこうと思った。